大英博物館 北斎 -国内の肉筆画の名品とともに-

2022年6月18日

六本木のサントリー美術館で開かれていた「大英博物館 北斎 -国内の肉筆画の名品とともに-」に行きました。

葛飾北斎をテーマとする展覧会は数多く開かれていますが、今回は、大英博物館が所蔵する保存状態が極めて良い錦絵の数々、また、国内の美術館等が所蔵する貴重な肉筆画をまとめて見られる機会でした。

特に還暦以降、最晩年までの北斎の優れた作品、北斎の影響を受けた絵師たちの作品を見ることができて、北斎の偉大さを改めて感じました。

内神田一丁目計画

2022年6月12日

私どもの事務所前の道路を挟んだ敷地で「内神田一丁目計画」のプロジェクトが進行中です。

今から3年半後の2025年12月の竣工時には約5,100㎡の敷地に26階建ての複合ビルが建つ予定で、現在は基礎工事を行っている様子がうかがえます。

この計画では、首都高速の下を流れる日本橋川に人道橋がかけられ、丸の内仲通りから神田方面へ続く道とつながることで、大手町地区との一体感が強まるようです。

下の写真は鎌倉橋から神田橋方面を望んだもので、左側の大手町と右側の神田を結ぶ橋が架かります。

機会がありましたら、定点観測で様子をお知らせします。

リアル(写実)のゆくえ 平塚市美術館 市政90周年記念

2022年6月5日

平塚市美術館で開かれていた「市政90周年記念 リアル(写実)のゆくえ」展に行ってきました。

平塚市美術館については、昨年、仕事で近くを通ったときに外観を見て気になっていましたが、入館するのは今回が初めてです。館内全体がゆったりしていて、鑑賞するにはとても良い空間でした。後で調べたら、設計者は日本各地の美術館などの公共建築物を手掛けた日建設計の佐藤義信氏だそうです。

さて、この展覧会へは、先日訪ねた金刀比羅宮の高橋由一館の所蔵でありながら、ちょうど貸出中のために見られず残念な思いをした『豆腐』ほか2点が、ここへ貸し出されていると知って出かけ、思う存分見てきました。

展覧会のテーマは絵画と彫刻における日本の写実をたどるもので、彫刻では安本亀八の生人形(いきにんぎょう)など貴重な展示品もじっくり見ることができました。

また同時に開催されている「削る絵、ひっかく絵」も興味深く、とても得をした気持ちです。

歩道に植えられたバラがちょうど見ごろでした。平塚駅までの道のりのあちこちでバラを見かけたので気になって市役所のホームページを見てみたら、「バラのまちひらつか」としてバラを大切にしているようです。

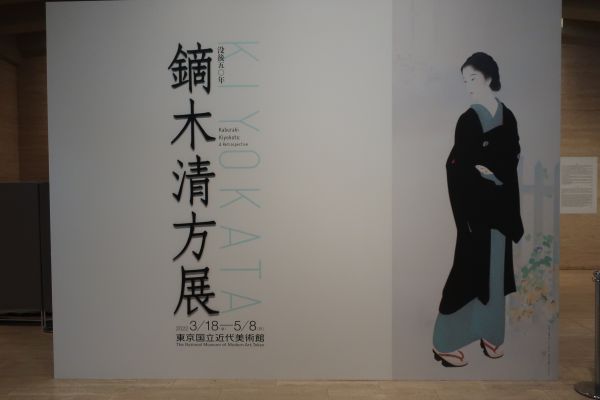

鏑木清方展

2022年6月1日

しばらく前のこと、竹橋の東京国立近代美術館で開かれていた『没後50年 鏑木清方展』に行きました。

本展は、明治から昭和にかけて活躍した鏑木清方の作品を約110点展示するという大回顧展です。

展示作品のなかでは、長らく行方がわからなくなっていたものを2019年に同館が購入し、話題になった「築地明石町」が、一緒に購入された「新富町」「浜町河岸」とともに展示され、会場内で存在感を放っていました。

また、複数の作品については、画家が自らの作品の出来栄えに応じてつけた一つから三つの星が解説文に記されていて、画家自身の作品への思いを感じることができます。

美人画の名手として知られる鏑木清方ですが、美人画だけでなく、失われゆく、または失われた明治の何気ない風景を描いた風俗画もまた良いものでした。

館から望む大手町方面です。

日本画トライアングル 画家たちの大阪・京都・東京

2022年5月30日

六本木の泉屋博古館東京で開かれていた「日本画トライアングル 画家たちの大阪・京都・東京」展に行きました。

当館のリニューアルオープンを記念した今回の展覧会は、当館の日本画コレクションの全貌を、大阪・京都・東京のそれぞれの背景ごとに展示する企画でした。

それぞれの都市の政治、経済の背景や、たどってきた日本画の歴史が、各作品の制作に少なからぬ影響を与えたとされ、本展を見ることで日本画の新たな視点を得ました。

振り返ると泉屋博古館東京へは2014年5月に訪れて以来8年ぶりで、月日の経つのは早いものだと改めて感じました。

泉屋博古館東京へは、日比谷線の神谷町駅から気持ちのいい緑道を通って行きました。